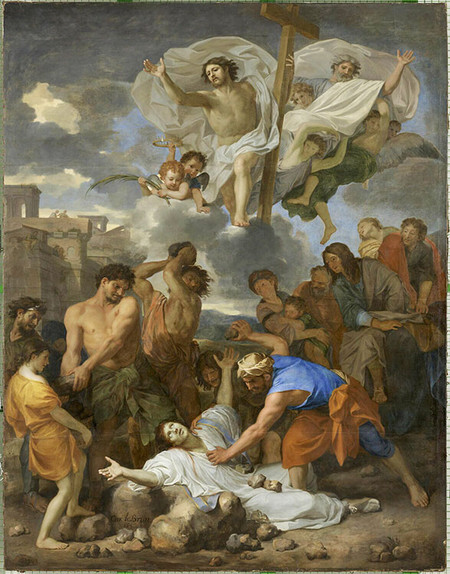

Claude II Audran (1639-1684)

La Décollation de saint Jean-Baptiste

Huile sur toile,

vers 1674

100 x 79,5 cm

Numéro d’inventaire : 2023.17.1

Généreusement offerte au musée du Grand Siècle par Madame Sophie Devedjian, La Décollation de saint Jean-Baptiste est une œuvre majeure de Claude II Audran (1639-1684).

Membre d’une dynastie de peintres et graveurs en activité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Claude II Audran est un artiste encore mal connu. Collaborateur du premier peintre de Louis XIV, Charles Le Brun, il participe sous sa direction à de nombreux décors des maisons royales.

En 1674, Claude II Audran reçoit une commande prestigieuse. La corporation des orfèvres de la ville de Paris lui demande de peindre le prochain « May » de Notre-Dame.

Depuis 1630, la corporation des orfèvres commande tous les ans un tableau monumental destiné à orner la cathédrale Notre-Dame de Paris. De 1630 à 1707, 76 tableaux de grand format prennent ainsi place sur les piliers de la nef, puis dans les chapelles et collatéraux de la cathédrale. Recevoir la commande d’un May est un honneur et une étape importante pour la carrière d’un peintre parisien. Les maîtres orfèvres choisissent généralement un artiste jeune, mais souvent déjà habitué aux commandes officielles. C’est le cas de Claude II Audran, nommé peintre du roi en 1669.

Le sujet est choisi en collaboration avec les chanoines de la cathédrale. Dans un premier temps, ceux-ci privilégient des sujets extraits des Actes des Apôtres, narrant les premiers temps de l’Église après la résurrection du Christ. Les thèmes venant à s’épuiser, les derniers Mays empruntent leurs sujets aux Nouveau Testament, comme c’est le cas pour La Décollation de saint Jean-Baptiste.

Une fois le sujet validé, le peindre travaille à une esquisse à échelle réduite, parfois appelée modello. Celle-ci est soumise à l’approbation des commanditaires avant que l’artiste puisse s’atteler à l’œuvre définitive, d’environs quatre mètres de haut. Une fois terminé, le May est accroché en hauteur dans la nef de la cathédrale, avant d’être dévoilé aux yeux des fidèles, le 1er mai. Deux répliques de format réduit sont ensuite offertes aux orfèvres ayant passé la commande. C’est à cette catégorie qu’appartient le tableau du musée du Grand Siècle, conçu pour les maîtres orfèvres Alexis Loir et Charles Duhamel. Le grand format de la Décollation, destiné à la cathédrale, est aujourd’hui conservé dans les réserves du musée du Louvre à Paris.

L’épisode représenté par Claude II Audran est tiré de l’Évangile de saint Marc et met en scène saint Jean-Baptiste. Dernier prophète à annoncer la venue du Christ, il vit dans le désert, vêtu d’une peau de chameau. Farouche opposant du remariage du roi Hérode avec Hérodiade, Jean-Baptiste est emprisonné. Insatisfaite, Hérodiade envoie Salomé, sa fille, danser devant Hérode. Charmé, le roi promet à la jeune femme « tout ce qu’elle voudra ». Sur ordre de sa mère, Salomé exige la tête de Jean-Baptiste, posée sur un plateau.

La Décollation de saint Jean-Baptiste d’Audran condense plusieurs épisodes du récit : les lamentations de ses disciples après la décollation du saint, et l’instant où Hérodiade, en signe de victoire, perce d’un clou la langue du prophète. Ce dernier épisode, rarement représenté, participe à l’originalité de l’œuvre.

En choisissant de rassembler les différents temps de l’action dans une même composition, Audran se distingue du May précédent, commandé à Jean Jouvenet (1644-1717) en 1673, et qui privilégie l’unité d’action et la lisibilité de la composition. Ce choix peut être interprété comme une forme d’émulation entre les artistes, favorisée par l’accrochage des Mays les uns à côté des autres.

Audran accorde un soin certain à sa composition afin d’en permettre la compréhension aux fidèles qui se recueillent dans la cathédrale. Séparé en deux registres, le tableau se lit de bas en haut. Au premier plan, la lumière attire le regard vers les disciples éplorés, tournés vers le corps acéphale du saint. Suivant les escaliers, le regard bascule dans la partie supérieure de la composition. Le bourreau, tâche rouge dans la pénombre, laisse place à Hérodiade, qui reçoit la tête de Jean-Baptiste, sur un plateau porté par Salomé. La ligne horizontale formée par les disciples éplorés permet de séparer les deux scènes.

L’équilibre de la composition passe également par la palette du peintre. Au rouge du bourreau, en haut à gauche, répond le rouge d’un disciple, en bas à droite. De même, les riches habits jaunes et rose d’Hérodiade et Salomé répondent au groupe vivement éclairé dans le registre inférieur de l’œuvre.

Dans cette composition, Audran est marqué par le travail de Charles Le Brun (1619-1690), son maître, qui peint deux Mays, en 1647 et 1651. Les expressions théâtralisées des personnages, disposés en frise, permettent d’exprimer de manière claire et lisible les passions des personnages, conformément à l’enseignement du peintre. Audran propose cependant une composition plus statique que celles de Le Brun.

Attendus chaque année avec impatience et exposés à la vue de tous, les Mays représentent une véritable vitrine pour les peintres, qui peuvent publiquement exposer leur habilité et leur maîtrise des grands formats, plus techniques qu’un tableau de chevalet.

Dans les années 1670, la commande d’un May fait souvent office d’étape préparatoire à l’entrée d’un peintre à l’Académie royale de peinture et sculpture. Conscient de l’enjeu, Claude II Audran prend soin de respecter les conventions de la peinture académique de l’époque :

- Le souci du « costume », c’est à dire de vraisemblance historique dans les détails représentés. L’épisode appartenant à l’antiquité hébraïque, Claude II Audran choisit de doter les profils des personnages de traits rappelant la statuaire antique.

- L’expression des « passions », à savoir la représentation d’émotions intenses dans les expressions du visage et les gestes, ici visible chez l’apôtre en blanc s’essuyant les yeux, ou encore dans le mouvement de recul de Salomé face à la cruauté de sa mère.

- La représentation d’une architecture monumentale.

- La diversité dans les attitudes au sein des groupes.

Un an plus tard, en 1675, le peintre est reçu à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, grâce à une nouvelle composition religieuse, L’Institution de l’Eucharistie (Caen, Musée des Beaux-Arts), où se retrouvent sens de l’équilibre et expression des passions.

Quelques ouvrages :

Delphine BASTET, Les Mays de Notre-Dame de Paris (1630-1707), Paris, Arthena, 2021.

Grands décors restaurés de Notre-Dame de Paris (catalogue de l’exposition au Mobilier National / galerie des Gobelins, 24 avril - 21 juillet 2024), Silvana Éditoriale, 2024.

Description des tableaux de l’église de Paris, Paris, Guillain, 1676, p. 37, disponible sur Gallica.