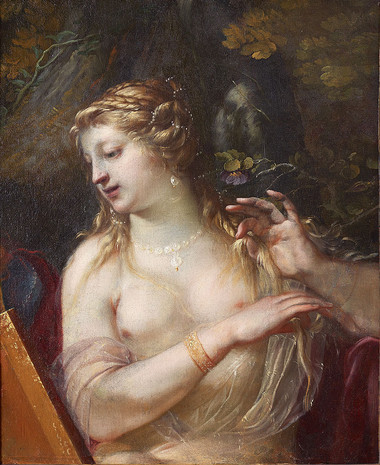

Jacques Blanchard (1600-1638)

Diane et Endymion

Huile sur toile,

vers 1631-1634

H. 145,5 cm ; L. 83,5 cm

Inv. 2025.6.1

Pendant de l’Apollon et Daphné (acquis en 2020) peint par Jacques Blanchard (1600-1638) pour l’hôtel de Louis Le Barbier (mort en 1641), Diane et Endymion, acquis en 2025, est un rare vestige de la peinture de décor du règne de Louis XIII. L’œuvre prendra place à l’automne dans la salle « Art de Vivre » du Petit Château – pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle.

Un décor exceptionnel

Dans les années 1630, Jacques Blanchard reçoit plusieurs commandes prestigieuses de Louis Le Barbier, conseiller secrétaire et maître d’hôtel ordinaire du Roi. A la tête d’une des fortunes les plus importantes de la capitale, cet affairiste du Paris de Louis XIII bâtit sa richesse grâce aux fermes et aux spéculations immobilières de la rive gauche. Il fait édifier à partir de 1622 un hôtel particulier, quai Malaquais. Cet édifice, composé d’un corps principal entre cour et jardin, correspond aujourd’hui aux n° 3 à 5, quai Voltaire. Après l’avoir loué quelques années, Louis Le Barbier s’y installe en 1629 et l’agrandit d’une aile en 1630. Jacques Blanchard se voit alors confier le décor d’un grand cabinet regardant sur la Seine et de perspectives pour les jardins attenants.

Bien que réputé en son temps, l’ensemble peint par Jacques Blanchard est peu documenté. Les changements de goût au cours des XVIIe et des XVIIIe siècles contribuent à la disparition rapide de ces cycles décoratifs profanes du règne de Louis XIII. En 1745, alors que le décor de l’hôtel Le Barbier est démonté depuis plusieurs années, Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville en décrit la structure et l’iconographie. D’après l’auteur, une Vénus sur son char ornait le plafond, ainsi qu’un décor d’enfants. Les murs étaient probablement ornés de lambris de bois où étaient insérées des compositions peintes évoquant des amours mythologiques. Le texte de Dezallier doit cependant être lu avec prudence, l’auteur s’exprimant plusieurs décennies après le démontage du décor, à partir de notes manuscrites antérieures.

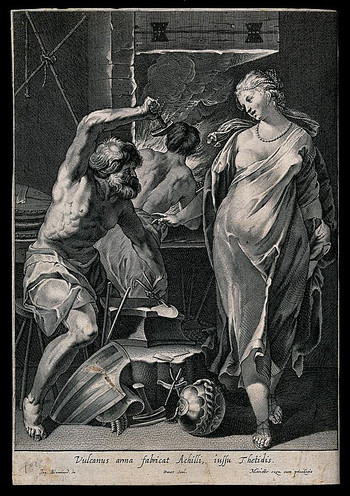

Aujourd’hui, seules deux compositions de Blanchard ont pu être rapprochées avec certitude du décor de l’hôtel Le Barbier : Diane et Endymion et Apollon et Daphné, toutes deux conservées dans les collections du musée du Grand Siècle. Une troisième composition, connue à l’état de fragment et représentant Renaud et Armide, serait conservée au musée des Beaux-Arts de Rennes. Enfin, une quatrième composition, connue par la gravure et représentant Thétis dans la forge de Vulcain, a été associée à ce décor par Jacques Thuillier en 1998, mais sans que cette hypothèse ait pu être étayée.

Contraint par le format des toiles, Blanchard semble avoir utilisé des compositions assez similaires pour les tableaux de la pièce. Le nombre de figures limité participe au sentiment d’intimité des couples, ou de détresse dans le cas d’Apollon et Daphné. Dans Diane et Endymion, la division en deux registres céleste et terrestre, marque la différence de statut entre le mortel et la déesse et suggère la chasteté de leur amour. La diagonale formée par le corps d’Endymion et la pose dansante de Diane contribuent à dynamiser la composition, malgré un sujet plus statique que la course d’Apollon et Daphné.

L’aspect décoratif des drapés conforte la fonction ornementale de Diane et Endymion et Apollon et Daphné, au sein d’un décor de lambris.

Une iconographie galante

Le mythe d’Endymion a été narré par plusieurs auteurs grecs et romains. Tantôt chasseur, tantôt berger, tantôt fondateur de la ville d’Elis, en Grèce, Endymion est un jeune homme d’une grande beauté qui suscite l’amour de Séléné, déesse de la lune, remplacée par Diane dans le tableau de Blanchard. Celle-ci profite du sommeil d’Endymion pour le contempler. Les auteurs ne s’accordent ni sur la chasteté et la réciprocité de l’amour qui anime Séléné, ni sur la nature du sommeil d’Endymion. Dans certains récits, la déesse profite des instants de sommeil du berger pour le contempler, tandis que dans la Bibliothèque d’Apollodore (IIe siècle avant Jésus-Christ), le sommeil d’Endymion est de nature divine, provoqué par Zeus pour préserver éternellement sa beauté et sa jeunesse.

Dans le tableau de Blanchard, le corps alangui d’Endymion et la pose dansante de la déesse rappellent le mythe tel que raconté dans le Dialogue des Dieux de Lucien de Samosate (IIe siècle après Jésus-Christ) :

« Vénus :

-Que dit-on de vous, chère Lune ? que, lorsque vous êtes en Carie, vous arrêtez votre char pour contempler d’en haut le chasseur Endymion dormant à la belle étoile ; que parfois même, au milieu de votre course, vous descendez vers lui ? […]

La Lune :

-Pour moi, Vénus, je le trouve charmant, surtout lorsque, s’étant fait un lit de sa tunique étendue sur une pierre, il repose, tenant de la main gauche des traits près de lui échapper, tandis que la droite, recourbée sur sa tête, encadre avec grâce son joli visage. Quand il est ainsi plongé dans le sommeil, sa bouche exhale une haleine d’ambroisie ; c’est alors que je descends à petit bruit, marchant sur la pointe du pied, de peur de l’éveiller en sursaut et de l’effrayer. Tu connais ces sortes d’instants. Qu’ai-je besoin de te dire le reste, sinon que je meurs d’amour ?»

Comme de nombreux peintres à s’être saisis du sujet, Jacques Blanchard s’éloigne cependant des textes antiques en remplaçant Séléné par Diane. Déesse de la chasse associée à la lune et à la virginité, elle est reconnaissable au croissant qui orne sa coiffe ainsi qu’à son arc et son carquois.

Jacques Blanchard, le « Titien français »

Né à Paris en 1600, Jacques Blanchard est un peintre et graveur actif sous le règne de Louis XIII. Formé à la peinture chez son oncle, il s’installe à Lyon où il travaille auprès d’Horace Le Blanc (vers 1575-1637). Jacques Blanchard quitte la France pour Rome en 1624 avant de rejoindre Venise en 1626. Cette étape transforme durablement sa manière de peindre et lui vaut, par la suite, le surnom de « Titien français ». De retour à Paris en 1629, il accepte la commande de Louis Le Barbier pour son hôtel particulier, manifestant ainsi son ambition et sa capacité à honorer des commandes de grandes envergures.

Dans Diane et Endymion, le paysage s’efface pour donner place aux deux protagonistes. Le canon des figures, ample et rendu monumental par la vue en contre-plongée, est récurrent chez l’artiste, de même que la gestuelle théâtrale des mains aux doigts écartés. De Venise, Blanchard conserve un goût pour les reflets scintillants sur les chairs, les cheveux et les drapés, qui, dans Diane et Endymion, se rapprochent de LaCharité peinte en 1633. Peu usitée chez ses contemporains parisiens, la palette argentée de l’artiste rend avec poésie l’éclairage lunaire de la scène, sans qu’aucune tâche de couleur ne vienne distraire l’œil du spectateur.

À la suite de la commande de Louis Le Barbier, Jacques Blanchard voit son succès croître jusqu’à son accession au titre de peintre du roi en 1636. Malade, il meurt deux ans plus tard, en 1638, à l’âge de 38 ans.

Bibliographie

Antoine-Joseph DEZALLIER D’ARGENVILLE, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, tome IV, 1745, p.53.

Guillaume KAZEROUNI, Jacques Blanchard au Musée des beaux-arts de Rennes, Rennes, 2015, p.13, 14, 42-45.

Frédéric LACAILLE, « l’Hôtel Le Barbier, puis Perrault, puis de La Briffe 3,5 quai Voltaire », dans Le quai Voltaire, Délégation à l’action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1990, p. 64-73.

Pierre ROSENBERG, « Quelques nouveaux Blanchard », Etudes d’art français offertes à Charles Sterling, Paris, P.U.F., 1975, p. 217-225 et fig. 130-145.

Lucien de SAMOSATE, Œuvres complètes, Eugène TALBOT (traduction), Paris, tome 1, Hachette, 1912, p.77.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k80045k/f107.image.r=endymion

Jacques THUILLIER, Jacques Blanchard 1600 -1638, Rennes, 1998, p. 20, 22, 46-49, 167-176.