Jean-François de TROY (1679-1752)

Clytie changée en tournesol

Vers 1730

Huile sur toile

126 x 142,2 cm

Inv. 2020.1.189

En 2024, le musée du Grand siècle a fait restaurer une importante huile sur toile de Jean-François de Troy, Clytie changée en tournesol. Issue de la donation de Pierre Rosenberg, cette peinture sera présentée à Saint-Cloud en 2027, dans le futur cabinet du collectionneur du musée du Grand siècle.

Entre 1717 et 1730, Jean-François de Troy réalise de nombreuses commandes de dessus-de-porte pour orner les appartements d’hôtels particuliers. Le châssis de forme chantournée de Clytie changée en tournesol trahit la véritable fonction de l'œuvre : destinée à servir de dessus-de-porte, elle a été conçue pour s'adapter aux courbes de la boiserie, dans laquelle les découpes sinueuses et complexes lui permettent de s'intégrer harmonieusement. La provenance de cette peinture n’a pu encore être établie, les inventaires anciens ne décrivant généralement pas les dessus-de-porte.

Jean-François de Troy évoque dans cette peinture le mythe de Clytie, narré dans le livre IV des Métamorphoses d’Ovide (v. 190-270). Hélios, dieu du soleil, est l’amant de la nymphe Clytie, fille d’Océan et Téthys, mais s’éprend soudainement de la mortelle Leucothoé. Nourrie par une passion dévorante pour le dieu, Clytie, jalouse, dénonce cette intrigue au roi des Achéménides Orchamus. Pour punir sa fille d’avoir été déshonorée, le souverain l’enterre vivante sous un monceau de sable. Assistant impuissant à la scène, Hélios répand sur le sol un nectar parfumé et sous l’effet des rayons du soleil, la malheureuse Leucothoé se métamorphose en plante à encens. Clytie provoque ainsi le mépris d’Hélios qui la délaisse. Désespérée, la nymphe s’isole et dépérit, le visage inlassablement tourné vers le soleil dans l’attente d’apercevoir son bien-aimé. Immobile sur le sol pendant neuf jours, elle se nourrit de ses larmes et de rosée. Son obsession « changea une partie de son teint en tiges exsangues, tandis qu’une fleur rougeâtre, semblable à la violette, recouvrit son visage ». La métamorphose de Clytie a particulièrement séduit Jean-François de Troy puisque d’après l’historien de l’art Christophe Leribault, spécialiste de l’artiste, il a réalisé cinq dessus-de-porte sur ce thème, dont l’un signé et daté de 1717, est conservé au musée Bossuet à Meaux.

Dans ses tableaux mythologiques, Jean-François de Troy s’inspire principalement de deux maîtres, Charles de La Fosse (1636-1716) et Antoine Coypel (1661-1722), des amis de son père, le portraitiste François de Troy. En 1688, le peintre Charles de La Fosse avait livré un dessus-de-porte sur le sujet de la métamorphose de Clytie (fig. 1) pour orner le Cabinet du Couchant au Grand Trianon, à Versailles. Pâle, la nymphe pleure. Des divinités marines et terrestres l’entourent, mais l’océanide s’isole inconsolable. Son dos est courbé en direction du dieu du soleil qui s’éloigne sur son char. Presque imperceptible, sa transformation est suggérée par les tournesols en arrière-plan dont une branche s’enroule dans ses cheveux.

Jean-François de Troy propose sa version du récit d’Ovide. Contrairement à Charles de La Fosse, il dépeint une figure assise seule sur le sol. Son abandon est accentué par cet isolement total. Pourtant, malgré cette solitude, Clytie n’exprime aucune tristesse apparente. Derrière elle, le ciel domine symboliquement le paysage. Tandis que son corps se tord vers la lumière, son visage levé, fixant le lointain, traduit son espoir d’apercevoir son amant Hélios dont les nuages cachent la lueur. Sa métamorphose est pleinement annoncée puisqu’un tournesol surgit au sommet de sa tête. Sa main gauche agrippe son drapé. Ce geste ambigu pourrait exprimer une souffrance intérieure liée à la possibilité de renoncer à cet amour. La mutation de la Clytie datée de 1717, conservée au musée Bossuet, est encore plus poussée puisque ses pieds s’allongent pour s’enraciner dans la terre. À l’opposé de l’estampe de Cornelis II Bloemaert représentant Clytie comme une fleur humaine (fig. 2), Jean-François de Troy insiste sur la fusion progressive de la nymphe avec la nature. Cette transition subtile est renforcée par la douceur de la gamme chromatique.

Dans son récit, le poète Ovide ne nomme pas précisément la fleur qu’est devenue Clytie. Il est certain qu’il ne peut s’agir du tournesol puisque la plante n'est introduite par les Espagnols du Pérou en Europe qu’après la découverte de l’Amérique. Au XVIe siècle, le tournesol apparaît dans les recueils d’emblèmes comme un symbole d’amour et de fidélité.

Dans son Histoire naturelle, Pline l’Ancien cite à plusieurs reprises des variétés de plantes héliotropes. Il explique que l’heliotropium europaeum pousse dans le bassin méditerranéen et se « tourne avec le soleil, même par un temps couvert, tant il a de sympathie pour cet astre. La nuit, comme s'il le regrettait, il ferme sa fleur » (Livre XXII, XXIX). Le pouvoir exercé par l’astre solaire rappelle le mythe. Clytie ne se changerait pas en tournesol mais en une sorte d’héliotrope ne pouvant dévier son regard de l’irrésistible soleil.

Entreprise en 2024, la restauration du tableau a permis de retrouver la justesse et l’éclat du coloris. Le nettoyage a redonné de la clarté à la composition, facilitant de ce fait la lecture de détails de la peinture.

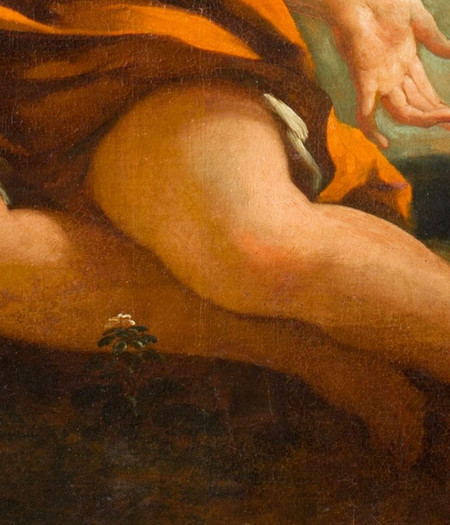

Près des pieds nus de la nymphe Clytie, une jeune pousse se détache délicatement de la toile. Regroupées en forme de panicule, les fleurs sont de couleur blanche. En plus de la présence du tournesol inspirée par Charles de la Fosse, Jean-François de Troy semble faire une référence au mythe en intégrant à son œuvre une plante héliotrope (fig. 3). Il montre ainsi son érudition et sa connaissance des textes anciens.

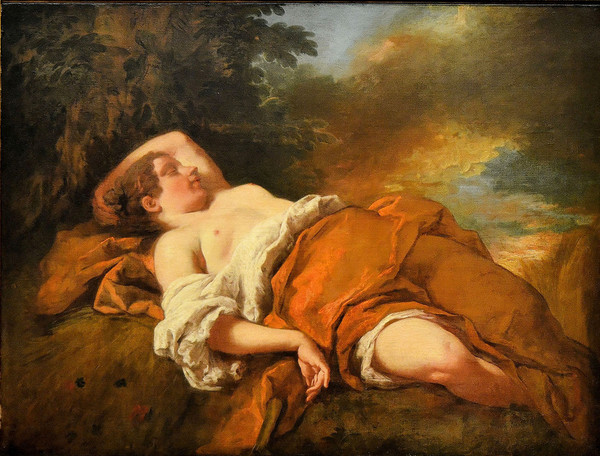

En tant que décorateur, Jean-François de Troy est connu pour son pinceau rapide. Son tableau la Moissonneuse endormie (fig. 4) témoigne de cette liberté technique et du traitement du sujet pour cette allégorie de l’été. La restauration de Clytie changée en tournesol souligne le dynamisme de l’exécution. Les traces du geste de l’artiste demeurent perceptibles. L’application à la brosse de l’huile sur la toile apporte du mouvement dans le ciel et dans les cheveux de l’océanide.

Bibliographie

BAILEY Colin B. dir., Les Amours des dieux : la peinture mythologique de Watteau à David, cat. exp. [Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 15 octobre 1991 - 6 janvier 1992 ; Philadelphia Museum of Art, 23 février - 26 avril 1992 ; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 23 mai - 2 août 1992], Paris, Réunion des musées nationaux, 1991.

FRONTISI-DUCROUX Françoise, Arbres filles et Garçons fleurs, Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs, Lonrai, ? Paris, Seuil, 2017.

GUSTIN GOMEZ Clémentine, Charles de La Fosse (1636-1716), vol. 1-2, Dijon, Faton, 2006.

LERIBAULT Christophe, Jean-François de Troy (1679-1752), Paris, Arthena, 2002 (cat. P. 153, p. 299).