Restauration :

Marin Le Bourgeoys (1550 ou 1560 ? - 1634), Cadran vertical

1608

Cuivre doré et gravé

D. 50 cm.

Signé et daté sur la face

Inv. 2023.27.1

Une œuvre rare de Marin Le Bourgeoys

Exécuté à Lisieux, ce cadran vertical porte la signature de Marin Le Bourgeoys, peintre et valet de chambre d’Henri IV (1553-1610), une figure longtemps oubliée de l’historiographie. Cet artiste polyvalent du XVIe siècle, qualifié d’« astronome » par le mathématicien David Rivault de Fleurance et de « peintre et ingénieur du Roy » selon l’érudit Nicolas Claude Fabri de Peiresc, est connu pour avoir produit des tableaux pour le roi de France, et démontré à plusieurs reprises ses talents dans la création d’objets scientifiques. Inventeur de la platine à silex à la française, réputé pour avoir exécuté un « globe » pour le roi Henri IV, exposé dans la Grande Galerie du Louvre, et pour la création de cadrans solaires complexes, ses diverses compétences lui ont valu l’obtention en 1608 d’un atelier aux galeries du Louvre, en tant que peintre et « ouvrier en globes mouvants, sculpteurs et autres inventions mécaniques ». Marin Le Bourgeoys est également l’auteur du manuscrit les Cinq Livres, conservé à la Bibliothèque nationale de France, dans lequel il décrit précisément les procédés qu’il a mis au point et employés pour peindre, sculpter, mouler et décorer toutes sortes de matériaux et d’objets.

Le cadran solaire, récemment acquis par le musée du Grand Siècle, est un rare exemple conservé de la production de Marin Le Bourgeoys, aux côtés de deux autres petits cadrans portatifs datés de 1598 et 1599, en collection privée. Gravé à l’eau-forte et au burin, des techniques qui font écho à son manuscrit, il représente une iconographie riche et complexe liée au passage du temps. Le cartouche en partie inférieure indique le mode d’emploi du cadran, surmonté d’un quadrige conduit par Apollon et représentant la course du soleil. Au centre du cadran sont gravées les lignes horaires, de 6 heures du matin à 6 heures du soir et dix-neuf arcs de déclinaison permettent d’indiquer la date. Le pourtour est composé des noms des mois, d’une subdivision par jour, du calendrier des fêtes liturgiques et solstices, des signes du zodiaque ainsi que de la représentation des quatre saisons.

L’état de conservation de l'objet nécessitait des interventions minutieuses pour en restituer l'intégrité, stabiliser ses dégradations et améliorer sa lisibilité, en vue de son exposition dans le parcours permanent du Petit Château de Sceaux et au futur musée du Grand Siècle à Saint-Cloud. Ces restaurations ont été réalisées par Julia Jouet, spécialiste du métal, afin de préserver le caractère historique de ce cadran, sans équivalent connu, témoignage exceptionnel d’une époque où la science, l'art et l'innovation technique se rejoignaient.

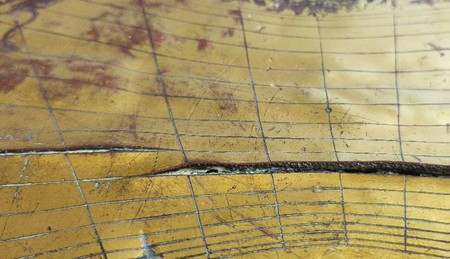

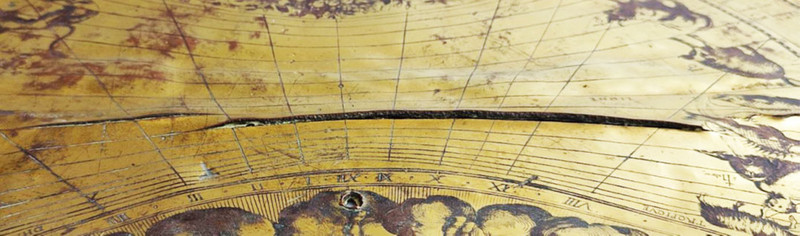

Le constat d’état

Le cadran solaire était en mauvais état de conservation, encrassé, avec des traces d’ancienne restauration. Des altérations structurelles étaient visibles, la tôle était fortement déformée, avec un aspect martelé, présentant de nombreuses bosses, enfoncements et rayures. Des fissures et des déchirures étaient présentes aux extrémités du cadran, notamment près du décor représentant le poisson de mars et sur le côté droit.

La surface du cadran était également oxydée à cause de résidus de produits de nettoyage insuffisamment rincés. Ces derniers avaient formé un voile brun noir, dur et adhérent sur l’ensemble du cadran, ou bien des dépôts blanc-vert dans les creux des fissures et des gravures. La corrosion du zinc avait entraîné la disparition de l’alliage cuivre-zinc, ne laissant plus que le cuivre apparent sur la surface, donnant à l’objet une teinte rose cuivrée.

Au revers, des traces de bandes orange indiquaient l'ancien système de fixation.

Ces déformations et ces différentes problématiques affectaient à la fois l’esthétique générale du cadran et sa précision.

Les étapes de la restauration

La première étape de la restauration a consisté à dépoussiérer, décrasser et dégraisser l’ensemble du cadran afin d’éliminer les résidus de produits de nettoyage et les traces d’oxydation. Les bandes orange au revers ont également été retirées.

Les déformations et les ondoiements du métal ont été corrigés à l’aide de serre-joints et de calles en liège et en mousses (Tyvek®), positionnés sur les zones affectées. Les reprises ont été exécutées par de légères pressions pour ne pas aggraver les fissures existantes ou en provoquer de nouvelles. Cette intervention a permis de réduire les reflets et les reliefs et d’atténuer les tensions aux extrémités des fissures.

Pour adoucir les contrastes de couleurs, le cadran a ensuite été teinté en doré, puis protégé par une couche de cire microcristalline H80®.

La création de la platine et la reconstitution du style

Afin d’améliorer la lisibilité du cadran dans les salles d’exposition, une platine en laiton a été fabriquée pour combler visuellement les lacunes et soutenir le cadran. Fixée à l’aide de pattes et de mousses, elle a été associée à un style, de forme simple. En l’absence de documentation ou d’archives sur son apparence d’origine, ce style a été incliné à un angle de 41° par rapport à la surface du cadran ; il mesure 20 cm de long et a été stabilisé par une jambe de soutien, conformément aux informations fournies par M. Éric Mercier, professeur à l’université de Nantes et membre de la Commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France.